Betriebsessen, 1934

Die Belegschaft der Karosseriefirma Frech-Hoch in Sissach feierte hier 10-jähriges Jubiläum.

Urheber: Lothar Jeck-Dierks (1898-1983), Basel

Betriebsgemeinschaft, um 1940

Die Industrieunternehmen waren daran interessiert, eine Stammarbeiterschaft heranzubilden, die dem Betrieb lange Jahre angehörte. Betriebsausflüge stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl unter der Belegschaft. Das Bild zeigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uhrenfabrik Oris in Hölstein in den 1940er-Jahren unterwegs.

Urheber: Van Baerle & Cie., Münchenstein

Arbeiterkommission, 1941

Als Folge des Arbeitsfriedens gingen seit den 1930er-Jahren mehr und mehr Unternehmen dazu über, Arbeiterkommissionen zu bilden. Diese stellten ein Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft dar und dienten dazu, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu informieren und anzuhören. Auf dem Bild ist die Arbeiterkommission der Firma van Baerle & Cie. in Münchenstein 1941 zu sehen. Sie wurde in diesem Jahr erstmals von der Belegschaft gewählt. Ihr gehörten neben dem Direktor vier Arbeiter und eine Arbeiterin an. Die Sozialpartnerschaft war eine der Voraussetzungen für die lange wirtschaftliche Aufschwungphase der Nachkriegszeit. Gleichzeitig ermöglichte das Wirtschaftswachstum breiteren Kreisen, am gesellschaftlich erwirtschafteten Wohlstand teilzuhaben.

Urheber: Lothar Jeck-Dierks (1898-1983), Basel

Arbeitskampf, 1945

1945 kämpfte die Belegschaft der Arlesheimer Schappespinnerei um einen Gesamtarbeitsvertrag. Während sieben Wochen trat die vorwiegend weibliche Arbeiterschaft in den Streik. In der Packereihalle gab es während dieser Arbeitsniederlegung nichts zu verpacken und nichts auszuliefern, wie das Bild zeigt.

Schichtpause, 1940er-Jahre

Wie in vielen Industriebetrieben der Textilbranche war auch in der Schappe in Arlesheim die Mehrheit der Belegschaft weiblichen Geschlechts. In der Mittagspause standen die Maschinen für eine halbe Stunde still. Die Arbeiterinnen behielten ihre Arbeitskleider an. Znüni- oder Zvieripausen existierten nicht. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hatte es in der Schappe eine Kantine gegeben. Die Arbeitszeit betrug bis zum Ersten Weltkrieg fast 60 Stunden pro Woche. 1920 trat die 48-Stunden-Woche in Kraft. Gearbeitet wurde seit den 1940er-Jahren im Zweischichtenbetrieb, sechs Tage in der Woche.

Oben links: Frau Borer; oben Mitte: Adalgisa Urech; unten links: Frau Zeugin; unten Mitte: Frau Gysin; unten rechts: Frau Bürgin.

Urheber: Staatsarchiv Baselland (Reproduktion)

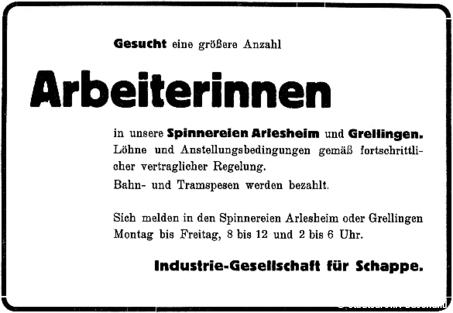

Erfolgreicher Streik, 1945

Der siebenwöchige Streik der Arlesheimer Schappe-Belegschaft im Sommer 1945 war von Erfolg gekrönt. Der erkämpfte Kollektivarbeitsvertrag trat am 23. Juli 1945 in Kraft. Wenige Tage später warb die Geschäftsleitung, die sich dem Vertragswerk vehement widersetzt hatte, mit der neuen fortschrittlichen Regelung der Arbeitsbedingungen um neue Mitarbeiterinnen. Das entsprechende Inserat stammt aus der Volks-Zeitung vom 27. Juli 1945.

Urheber: Arnold Seiler-Rudin (1892-1978), Liestal

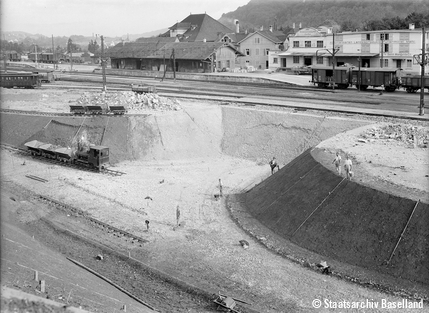

Bahnhofumbau Liestal, 1935

Zu sehen sind die Erdbewegungen für die Geleiseunterführung vom Oristal Richtung Bahnhofstrasse. Im Hintergrund steht der Bahnhofschuppen. Der Umbau des Bahnhofs war Teil der Notstandsarbeiten und dauerte von 1935 bis 1949.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Erinnerung an Arbeitslager 1937

Das Denkmal beim Stechpalmenhägli in Liestal erinnert an das freiwillige Basler Arbeitslager von 1937. Die Aufnahme ist undatiert.

Urheber: Staatsarchiv Baselland (Reproduktion)

Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg

Das undatierte Foto zeigt die Fabrikgebäude der Revue Thommen AG. Ganz rechts steht das dritte Gebäude mit Baujahr 1917. Die erste Fabrik wurde 1860 errichtet, die zweite 1883 nach dem Bau der Waldenburgerbahn. Die Abbildung stammt aus der Jubiläumsschrift zum 90-jährigen Bestehen 1943.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

In der Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg

Das Foto ist undatiert.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Uhrmacherwerkzeug

Das undatierte Foto stammt aus der Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Uhren machen

Die undatierte Aufnahme stammt aus einer Bildserie zur Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Uhrenarbeiterin, 1945

Das Foto zeigt eine so genannte Régleuse in der Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Arbeiten als Régleuse, 1945

Das Foto zeigt eine Arbeiterin in der Uhrenfabrik Thommen in Waldenburg.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Auf dem Weg zur Automatisierung

Blick in eine Schuhfabrik der Firma Bally in der Zwischenkriegszeit: Der Arbeitsprozess war in viele einzelne Arbeitsschritte unterteilt. Noch fehlten Fliess- oder Transportbänder. Die Halbfabrikate stapelten sich zwischen den Arbeitsplätzen. An den Nähmaschinen arbeiteten vorwiegend Frauen. Höher qualifizierte Arbeitsschritte waren meistens Männern vorbehalten. Die Aufteilung der Produktion in kleine Einzelschritte war Voraussetzung für den Einsatz von Maschinen und Automaten, welche das Arbeitstempo diktierten.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Fabrikation in der Zwischenkriegszeit

Der Arbeitsprozess war in viele einzelne Arbeitsschritte unterteilt. Noch fehlten Fliess- oder Transportbänder. Die Halbfabrikate stapelten sich zwischen den Arbeitsplätzen. An den Nähmaschinen arbeiteten vorwiegend Frauen. Höher qualifizierte Arbeitsschritte waren meistens Männern vorbehalten. Die Aufteilung der Produktion in kleine Einzelschritte war Voraussetzung für den Einsatz von Maschinen und Automaten, welche das Arbeitstempo diktierten. Das Bild zeigt eine Bally-Schuhfabrik.

Urheber: Max Mathys-Singeisen (*1933), Muttenz

Automatisierung, 1980er-Jahre

Im Zuge der so genannten dritten industriellen Revolution, wie man den Vormarsch der Elektronik in der Arbeitswelt bezeichnet, ändert Arbeit ihr Gesicht. An die Stelle der Bedienung von Maschinen tritt vermehrt die Kontrolle automatisierter Produktionsabläufe in computergestützten Kommandozentralen. Der Computer und sein Bildschirm tauchen aber auch im Büro oder in modernen Fabrikationshallen auf. Das Foto stammt aus den frühen 1980er-Jahren.

Urheber: Max Mathys-Singeisen (*1933), Muttenz

Industrielandschaft bei Muttenz

Der wirtschaftliche Wandel hinterlässt seine Spuren in der Landschaft. Wo sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch unverbautes Land ausdehnte wie beispielsweise am Rheinufer bei Birsfelden oder Muttenz, breiteten sich um die Jahrtausendwende ausgedehnte Infrastrukturbauten (Rheinhäfen) und Industriesiedlungen (Schweizerhalle) aus. Dazwischen liegt der für die regionale Wasserversorgung zentrale Hardwald.

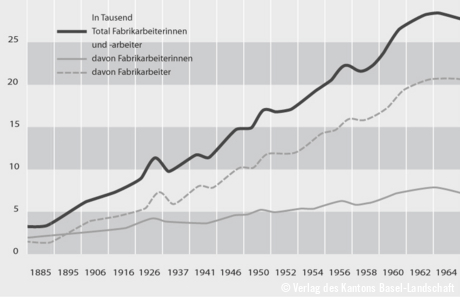

Urheber: Anne Hoffmann Graphic Design

Frauen und Männer in der Fabrik

Die Grafik zeigt die Anzahl Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter in absoluten Zahlen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war Fabrikarbeit überwiegend Frauenarbeit. Die Frauen stellten mehr als die Hälfte der Belegschaften in den Fabriken, welche die eidgenössische Fabrikstatistik im Kanton Basel-Landschaft erfasste. Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich Frauen verstärkt und auf breiter Basis auf die Hausarbeit. Ihr Anteil an der Fabrikarbeiterschaft ging zurück.

Quelle: Historische Statistik der Schweiz, Zürich 1996.

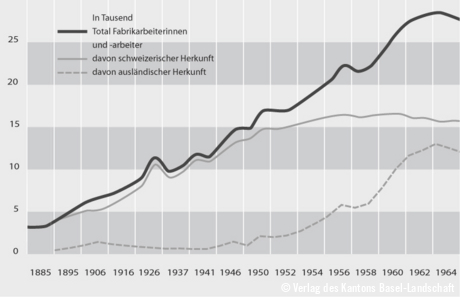

Urheber: Anne Hoffmann Graphic Design

Ausländerinnen und Ausländer

Die Grafik zeigt die Anzahl schweizerischer und ausländischer Fabrikarbeiterinnen resp. -arbeiter in absoluten Zahlen. Der Anteil ausländischer Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts klein. Erst in der Aufschwungphase der Nachkriegszeit nahm ihre Zahl rasch zu. Die wenig qualifizierten Zuwanderinnen und Zuwanderer aus südeuropäischen Ländern ersetzten die Fabrikarbeiterinnen schweizerischer Herkunft und erlaubten zahlreichen Schweizern den sozialen Aufstieg in Angestellten- und Vorgesetztenpositionen.

Quelle: Historische Statistik der Schweiz, Zürich 1996.

Urheber: Anne Hoffmann Graphic Design

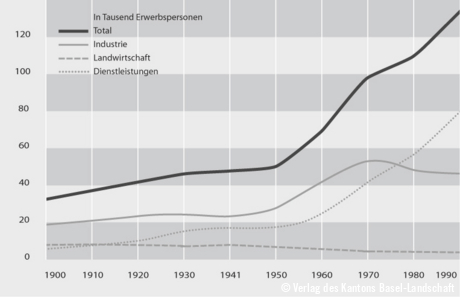

Erwerbstätige

Die Grafik zeigt die Anzahl erwerbstätiger Personen in absoluten Zahlen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfügte der Kanton Basel-Landschaft bereits über einen starken industriellen Sektor. Der landwirtschaftliche Sektor stagnierte und der ebenfalls expandierende Dienstleistungssektor blieb noch deutlich hinter der Industrie zurück. In der Nachkriegszeit setzte in der Landwirtschaft ein deutlicher Schrumpfungsprozess ein, während die beiden anderen Sektoren weiter stark zunahmen. Mit dem wirtschaftlichen Einbruch der 1970er-Jahre verlor die Industrie ihren ersten Platz an die Dienstleistungsbranchen. In den 1990er-Jahren des 20. Jahrhunderts gingen weit mehr als die Hälfte der Erwerbspersonen ihrem Verdienst in Dienstleistungsbetrieben nach.

Quelle: Statistisches Jahrbuch BL 1963ff.

Urheber: Anne Hoffmann Graphic Design

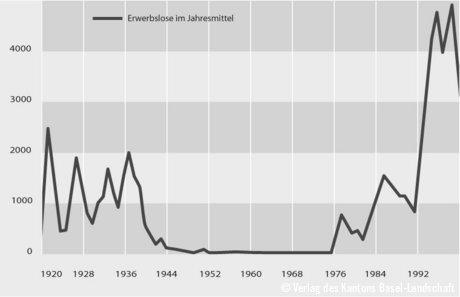

Arbeitslosigkeit im Durchschnitt

Die Grafik zeigt das Jahresmittel der Anzahl Erwerbsloser im Kanton. Die Vollbeschäftigung, welche der konjunkturelle Aufschwung der Nachkriegszeit zur Folge hatte, und die wirtschaftlich schwierigen Zeiten zwischen den Weltkriegen und seit Mitte der 1970er-Jahre bilden sich in der Kurve, welche die Zahl der Arbeitslosen zeigt, deutlich ab.

Quelle: Statistisches Jahrbuch BL 1963ff.

Urheber: Max Mathys-Singeisen (*1933), Muttenz

Schuhfabrikation, um 1980

Blick in die ehemalige Fabrikationshalle der Bally in Gelterkinden. Ein Fliessband brachte die Kisten mit den Einzelteilen zu den Näherinnen. Der Gelterkinder Produktionsbetrieb besteht nicht mehr. 1989 stellte Bally den Betrieb dort ein.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Schuhmode

Luxusschuhe waren ein trendabhängiges Produkt. Wechselte die Mode, drohte der Verkauf einzubrechen. Das Foto zeigt ein Beispiel aus der Bally Kollektion der 1930er-Jahre.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Schuhmode

Luxusschuhe waren ein trendabhängiges Produkt. Wechselte die Mode, drohte der Verkauf einzubrechen. Das Foto zeigt ein Beispiel aus der Bally Kollektion der 1930er-Jahre.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Schuhmode

Luxusschuhe waren ein trendabhängiges Produkt. Wechselte die Mode, drohte der Verkauf einzubrechen. Das Foto zeigt ein Beispiel aus der Bally Kollektion der 1930er-Jahre.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Schuhmode

Luxusschuhe waren ein trendabhängiges Produkt. Wechselte die Mode, drohte der Verkauf einzubrechen. Das Foto zeigt ein Beispiel aus der Bally Kollektion der 1930er-Jahre.

Urheber: Bally Schuhmuseum, Schönenwerd

Schuhmode

Luxusschuhe waren ein trendabhängiges Produkt. Wechselte die Mode, drohte der Verkauf einzubrechen. Das Foto zeigt ein Beispiel aus der Bally Kollektion der 1930er-Jahre.

Urheber: Albert Wirth, Liestal

Protest gegen Fabrikschliessung, 1978

Nach der Schliessung der Pneufirma-Filiale Firestone in Pratteln, die über 600 Beschäftigte betraf, kam es 1978 zu Demonstrationen.

Urheber: Theodor Strübin (1908-1988), Liestal

Einfamilienhaus in Hölstein, 1949